极端气候下的普通人| 雪山脚下的人,如何应对消融的冰川?

摘要:冰川、气候不再只是宏观的研究,融入了一个地域的生活与文明。

2024年,“极端气候”通过一桩桩事件进入我们的视野。

2月冻雨席卷全国11个省份,5月暴雨诱发广东高速塌陷,河南却遭遇严重大旱,6月湖南洞庭湖突破警戒水位,7月四川雅安发生泥石流......洪涝、干旱、山火、自然灾害逐渐变成频发的威胁。

在全力以赴抢险救灾之后,不禁要问:气候究竟产生了怎样的极端变化与影响,人们又能对此做些什么?

问题的答案长期存在于科学家的宏观解答。这一次,我们走进那些真正受到气候变化影响的当地,试图从普通人的生活里寻找线索。

2020年,刚进入生态保护组织工作的仁钦华吉走进黄河源区阿尼玛卿雪山。她发现,气候变化是学者手里的数据,却是当地人具体的记忆。

牧民华青难忘童年时,第一次在雪山上为牛羊转场。“整座山都是白白的,真美。”长大后的他感到困惑,为何积雪每年都在消失,家乡变得与曾经不同?

在中国科学院西北生态环境资源研究院,研究员沈永平已关注冰川30余年。“冰川对气候的变化特别敏感。”他指出,从1960年到2020年,黄河源气温上升约2.2摄氏度。该地区的哈龙冰川在30年间退缩了1200多米。冰崩灾害随之更加频繁,成了洪水与泥石流的源头。“很多牧民不了解这些灾害,仍然觉得离他们很远。”

“牧民天天看着雪山变化,不知道怎么用科学表达。”在一次次走访中,仁钦华吉意识到科研的最终目标,是让生活在当地的人自己去保护家乡。她所在的组织带着越来越多的牧民参与冰川和气候的监测,思考如何应对与保护。

当科学与人的联结逐渐形成,冰川、气候不再只是宏观的研究,融入一个地域的生活与文明。知识转变成行动,拥有了落地的意义。

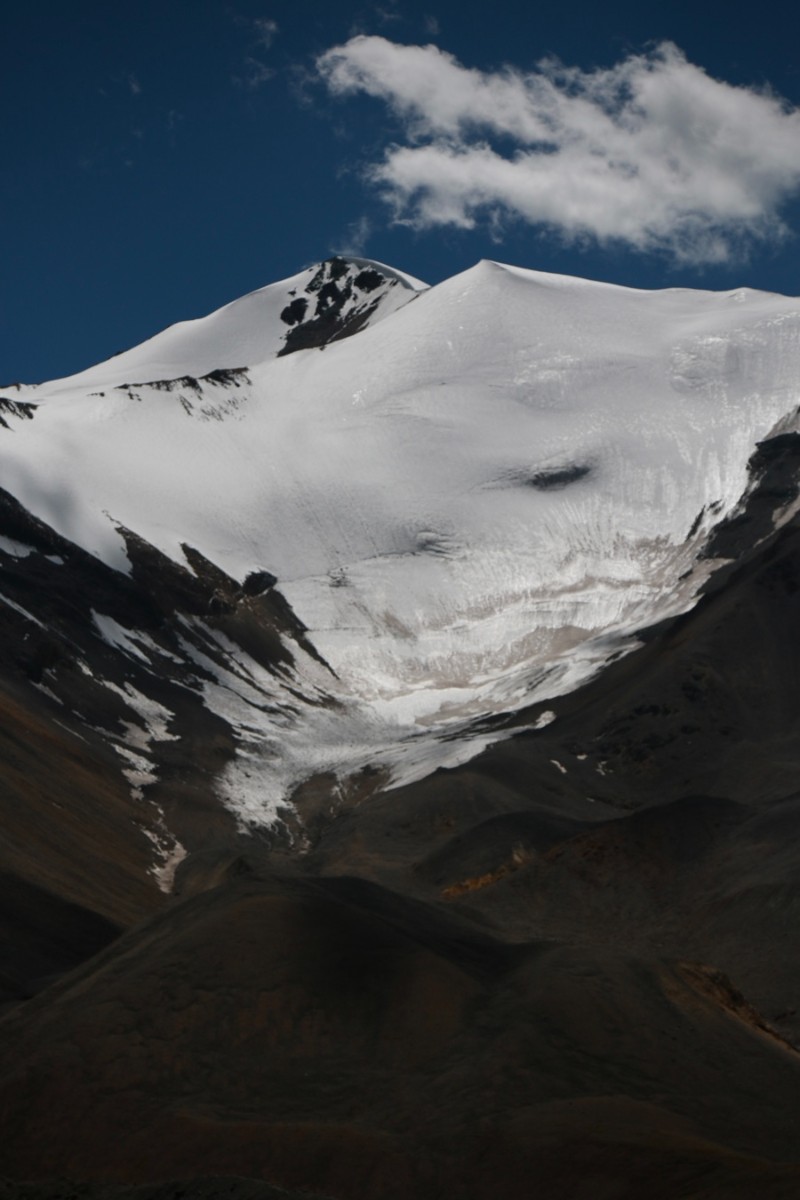

阿尼玛卿山的当雄冰川一处。 冯蕊 摄

消融的冰川

此前仁钦华吉对气候的认知来自学术知识。

“我不知道气候变化对当地老百姓有什么影响?”仁钦华吉的大学专业是发展社会学。当她接到入职电话时,那头对生态保护工作滔滔不绝,她的心里只想着,要去看看外面的世界。

仁钦华吉先找到环境科学的教授,开了个线上会议。“你得先问问人的感受。”对方说。于是仁钦华吉列出了二十几个研究问题,想从当地寻找答案。她了解到,阿尼玛卿是个特殊的区域,山脚下的海拔有4000多米,干旱少雨、生态脆弱。但当地人世代放牧,依赖着自然生存。

走访刚开始,仁钦的想象就被打破了。她的问题得不到科学答案,而是一个个生活的细节。

“气候是什么?”对面的牧民有些疑惑,“我不知道。”沉默了一会儿,他说,不过和小时候相比,天气的确有很大不同。他摩挲着手臂做出瑟缩状,语气激动,“有时候天气冷得受不了,有时候却热得要死,一到中午太阳好像就变低了,紫外线可太强了!”

53岁的华青是仁钦华吉接触到的第一位牧民,从小便在雪山脚下的东倾沟乡长大。在他的经验里,气温的剧烈变化出现在2000年左右,在2013年之后尤其明显。“以前无论是冬天还是夏天,气温都很稳定。现在温度经常从零上10(摄氏度)直接就掉到零下20、30(摄氏度)。”华青嘟囔道,“天气预报一点也不准。”

今年8月的黄河源区域。 冯蕊 摄

牧民华青一人待在东倾沟乡的帐篷外。 冯蕊视频截图

但他指出,更显著的变化是冰川在消融。

1986年,华青跟随家人在阿尼玛卿雪山转场。整整一个星期里,他被白茫茫的积雪包围。此后华青每年都会去山上,却看着积雪的界限往上,山腰在一点点“变秃”。他用肉眼估计一番,从1986年到2015年前后,在雪山的同一个地点,冰川融化可能有一千多米。

很多人都有相似的感受。一些牧民说,雪退了几十米,另一些牧民说是几百米。57岁的昂保加站在阿尼玛卿山的当雄冰川下,指了指远处的砂石堆,那里离现在的积雪已经有数百米远。“上世纪80年代的时候,雪还在砂石堆的位置。”

“我们都担心着。”牧民们纷纷强调,冰川联系着他们的生计。

昂保加说,冰川融水是当地河流的重要补给,水是牧区最重要的资源。“我们的动物啊,山啊,草啊,都靠这水来养着。”昂保加反复念叨,“水要是没了,我们就完蛋了!”

对此有牧民和仁钦华吉表示,现在河床已经变宽,河道里的水流量却越来越小;另一些人埋怨,以前冬天水流很大,河道不会结冰,现在冬天,人们在几条河流上敲开薄薄一层冰,十几公里都是干涸的,牛羊取水变得困难。

“为什么呢?怎么办呢?”大家反问道。

仁钦华吉发现,牧民有数不清的观察,但应该做什么,谁也没有科学的答案。

雪山脚下的河流。 冯蕊摄

村庄山头的牧场。 冯蕊 摄

背后的担忧

仁钦华吉看过许多论文,其中便有沈永平的研究。

上世纪90年代,沈永平已经观察到冰川的消融。当时他在雪山冰川上的站点驻守,眼看着原先连成一片的冰川分成两半,高大的冰塔林变成碎石。“萎缩得特别厉害。”沈永平有些疑惑,在他的专业知识里,冰川几乎不会受到人为活动影响,是一个自然改变的过程。

直到2000年左右,他从气候变化里找到线索。

沈永平的老师在一篇论文上发现,新疆博斯腾湖的水位此前一直下降,突然从1986年开始上升。“会不会是气候转型的缘故?”他们决定到实地看看,这时湖泊的水位已经涨了三米多,淹没了湖边的栈道、沙丘。沈永平一行和当地的水文部门、气象部门调取各种数据分析,最后得出结果:中国西北干旱区的气候已经从暖干向暖湿转变。

沈永平解释,青藏高原本身对气候变化就有放大效应,气温在高原的上升幅度是平原地区的2到3倍。何况60多年来,黄河源的升温幅度要明显高于全国其他区域。

“冰川退缩是气候变化最直观的指示。”沈永平指出,从上世纪五六十年代到2010年左右,全国冰川退缩在22%以上,一些地方的冰川退缩超过了30%。“可以说近十几年,是近几十年来冰川变化最明显的时段。”

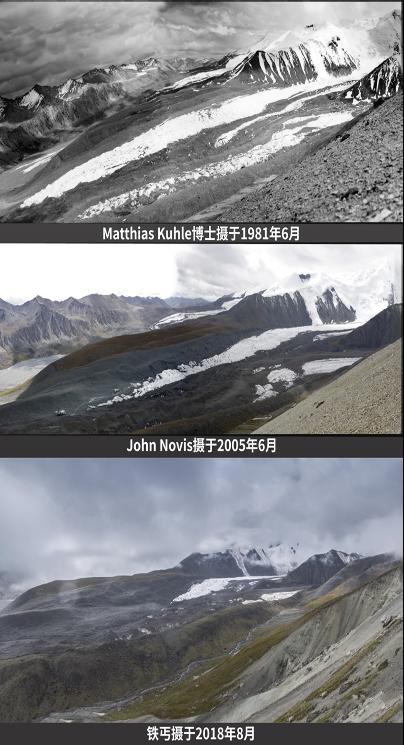

阿尼玛卿山哈龙冰川的退缩。 沈永平供图

对此沈永平感慨,冰川看似遥远,却联结着整个下游的水源。

原本在西北干旱区,冰川融水可以弥补降水的不足,对河流有调节作用。尽管冰川消融短期内会增加水源供给,随着冰川越来越少,调节作用也会越来越弱。“现在全国大约有三分之一的冰川已经过了融水的峰值,另一些冰川会在20到50年后达到峰值。”

更令他担忧的是,冰川消融正成为许多自然灾害的源头。

在沈永平的描述里,随着气候变暖,一些冰川突然间就前进了七、八十米。冰川裂缝越来越大,后壁越来越陡,从而引发冰崩灾害。“啪地一下就发生了,防也防不住。”他说,这些冰层在滚落的过程中会混合山上的泥土形成泥石流、洪水,严重的话就会冲毁公路与桥梁,影响下游的村庄。“形成一条完整的灾害链条。”

沈永平曾亲身经历过危险的发生。他在新疆喀喇昆仑山科考时,听到一声巨响。海拔8200米处的冰块突然断裂,和山上的积雪变成粉状的云朵,一直滚落了四、五千米,越滚越大,最后停在了沈永平的帐篷外。

此后每当沈永平去雪山科考,他总会和牧民们聊天,说起自己对灾害的担忧。但对方摇摇头,觉得这是一件很遥远的事。

“过去冰崩灾害确实稀有,现在越来越多,变成了一种常态。”沈永平说,实际上仅在黄河源阿尼玛卿雪山地区,2004年、2007年都曾发生过冰崩灾害,后面陆陆续续又发生了好多次。

当雄冰川上的融水。 冯蕊 摄

2016年阿尼玛卿山发生冰崩灾害。 沈永平供图

意识与监测

2016年,阿尼玛卿雪山发生了十年间第三次大规模冰崩。冰层从海拔5900米的冰川顶部顺势而下,将河谷阻塞形成了堰塞湖,随时有溃决的风险。

当时华青在雪山上,亲眼见到了冰川的垮塌。“那些年夏天的泥石流也更频繁了,大的小的加起来每年有两三次,以前都没有的。”华青仍记得,土就从山上倾泻下来,掩埋了山脚的草场。在一次泥石流里,两户牧民的家被冲毁。

华青开始认识到,冰川融化会造成生存的威胁。

同年,华青在朋友的介绍下结识了仁钦华吉所在的原上草自然保护中心,第一次得知了“气候变化”的名词。当时他和保护工作者在山上待了一周,第一次对积雪的高度做出标记。“其实我不知道(标记)目的是什么,只想通过雪线,看到家乡真实的变化。”华青说。

当仁钦华吉加入组织时,雪线监测已经开展了四年。

早上刚过五点,当地牧民便开车带着仁钦华吉一行进入雪山深处。仁钦华吉爬上冰川,找到白色冰川与褐色山体的分界,也就是牧民口中的雪线。她在雪线的位置上找到一块石头,在表面喷上年份的红漆,或插上经幡。

仁钦华吉得留心脚下的路,冰川之间有许多大缝隙,不小心会陷进去。上午还是晴空,下午就会飘起大雪。“有一年选好的小石头,因为冰川融化冻土很松,第二年石块直接滚落下山没了踪影。”等到晚上七八点,天色变暗,一行人才从冰川折返。

仁钦华吉解释,雪线监测一般在每年的8月到9月之间,有三个点位,分布在阿尼玛卿山三条不同的冰川上:两条在阿尼玛卿山的南坡,一条在北坡。华青挑走了最难的点位,在5200多米海拔的高度,他得待上两天。

第二年,仁钦华吉和华青爬上相同的冰川,拿出卷尺,测量如今雪线与去年石头之间的距离,周而复始,从而统计出雪线的退缩。

华青与保护工作者参与雪线监测。 受访者供图

华青记下每次的雪线高度,开始对冰川融化有了数据概念。他列举,在他监测的点位上,雪线每年退缩的程度都有所不同。在2016年到2021年之间,雪线退缩有146米,其中2019年到2020年是冰川融化最明显的年份,退了60多米。这两年随着冰川消融的速度越来越快,两年间雪线的退缩已经在200米以上。

仁钦华吉和同事把这些数据做成图示。在图片上,阿尼玛卿山最高处的海拔是6200米,而2021年的雪线已经到了5200米的位置。“如果按目前每年10多米的退缩速度,再过一百年,冰川就会彻底消失。”

“已经有很多科学家在做相关的研究,他们的数据更精准。”仁钦华吉强调,在这些学术研究的启发下,牧民进行朴实的监测,只需要了解冰川融化的大致趋势,便会看到气候变暖带来的结果。“这是普通人能够参与进来的科学。”

在原上草自然保护中心,雪线监测被画成图示。 冯蕊视频截图

人们说,光秃秃的山脊上都曾有积雪。 冯蕊 摄

主动、行动

不过,仁钦华吉有了新的难题。

她意识到,知识的作用仍然是有限的。“我们和专家,最多是提供支持和建议,没有办法真正做些什么。当地人才是改变最主要的力量。”

仁钦华吉有些忧愁,尽管她也是藏族人,生活和表达仍然和黄河源区有许多差异,很难真正融入社区。她只得找到华青帮忙。

华青解释,自然在当地比起科学,更多时候是地区的文化。他和牧民们不会讲气候,而是说起,阿尼玛卿山是我们的神山,冰川是很神圣的象征。有了冰川,就有了我们这儿千千万万的的水,汇聚到黄河,有了我们的牛羊、草地。

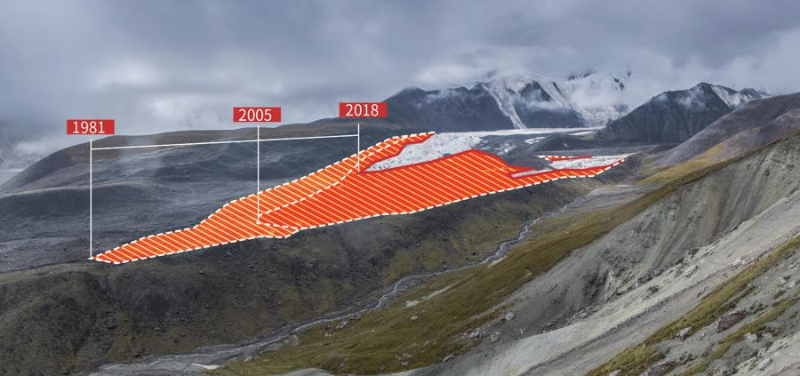

“大家不懂监测。但大家都喜欢拍照。”2021年,华青和仁钦华吉动员了经常待在雪山上的牧民,成立了当地的气候监测小组,每天会拍摄身边特殊的物候变化,标注上日期、海拔以及变化的细节。

很快仁钦华吉发现,在雪线之外,牧民们想要主动做更多的监测。

一些牧民和仁钦吉分享,“好奇怪哦,怎么又有了变化,我想要继续观察观察。”“现在我每次去放牛,都不觉得无聊了,每天我都有新的发现。”

和此前原始的监测手段不同,每个月底,仁钦华吉会收到牧民发来满满一个月的照片。她把大家喜欢观察的要素记录下来,变成牧民们“听得懂、本土化”的科学指标:冰川、降水、植被、野生动物。又将每一位牧民的信息加上GPS定位,反馈给环境科学的教授。

“很多指标能和科学的证据对应上。”仁钦华吉说,牧民反映灌木已经侵占了草场,结果放到遥感图像一看,在30年间,该区域的灌木丛的确在扩张。牧民们还有许多令她意想不到的发现,环境专家们根据这些发现去做文献收集、田野调查,最后变成科研的线索。

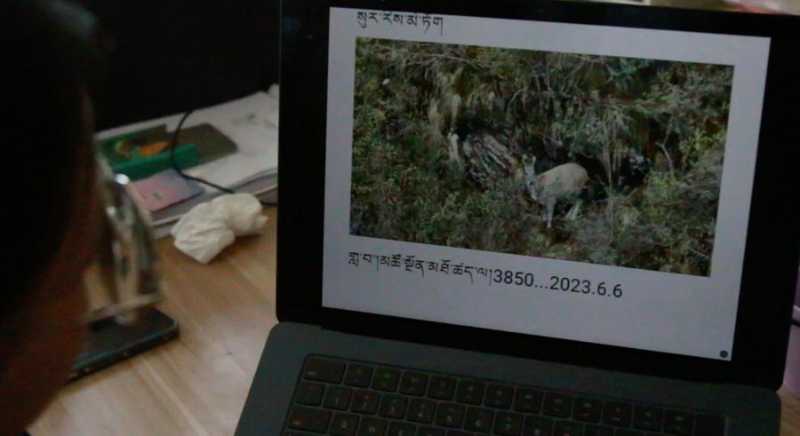

仁钦浏览牧民们的监测记录。 冯蕊视频截图

仁钦把牧民的监测做成手册。冯蕊视频截图

如今,牧民们不再满足于感受,更想“做些什么”。

仁钦华吉说,尽管气候变化很难逆转,牧民们已经有了应对、保护的行动。一些人想到今年冬天或许会有自然灾害,提前买好了过冬的牧草和饲料,做好防灾减灾的准备。

另一些牧民和华青一起,轮流看守水源,捡拾河流边的垃圾。他们将每一座水源地的民间故事记录下来,做成了黄河源水文和水系调查的本底资料库。

闲暇时,华青会一个人待在帐篷里。他用泡沫搭建了一座阿尼玛卿山的模型,凭着记忆涂画出每一座山峰和曾经的雪线。每当看到模型,他都能想起童年和家人相处的时光。现在华青的父亲和妻子已经离开了他,母亲搬到很远的县城。

每年总有游客、教授、当地的孩子来到雪山脚下。华青带着他们看模型和监测的照片,讲解起雪山的改变。华青说,有人理解了冰川科学,有些人把阿尼玛卿雪山放进了自己的科研目录,也有不少人重新认识了家乡的文化。

好像没那么寂寞了,华青笑道。

华青为记者讲述他拍摄的雪山。 冯蕊视频截图

华青亲手刻出的雪山模型。 冯蕊视频截图

后记:科学的纽带

和华青一样,仁钦华吉与沈永平也在保护中寻找着消失的记忆。

小时候,仁钦华吉曾在牧场里长大。小学毕业前的每个暑假,仁钦华吉都会跟着父母回到山上放牧。她笑道,小时候的自己很少留意过身边的环境,觉得一切都是再寻常不过的事。

直到小学毕业,仁钦华吉去山下读了寄宿制的学校。恰逢城市化、现代化的过程,她的家乡随之发生了巨大的变化,从一个半农半牧的社区彻底放弃了畜牧业,变成了一个农业社区。从那之后,仁钦华吉也去上学、工作、成家,定居在了大城市里。游牧成了一段遥远的记忆。

2020年,成为保护工作者的仁钦华吉坐着车,从西宁市区一路开到阿尼玛卿雪山,当沿路的风景从光秃秃的大山戈壁演变为广袤草原,她又有了熟悉的感觉。

半年、一年,本想着看看世界的仁钦华吉,在一次次与牧民的走访、相处里重新亲近了自然。“原来牧民的生活是这样的。”仁钦华吉发现,自己与自然被割裂的关系,在这些牧民的身上重新拼凑起来。

她从懵懂,开始想从文化的角度入手,去解决环境变化带来的问题。“保护对牧民来说应该是件很天然的事。”仁钦华吉说,有了冰川、山水才有了放牧的收入来源。冰川保护的源头是当地世代相传的游牧文明。

阿尼玛卿山脚下的人们。 冯蕊视频截图

另一头,冰川也成了沈永平生活的一部分。

沈永平对冰川的记忆开始于1985年的一天。他从电视上看到了冰川队在祁连山的科考纪录片。那时他一下子被屏幕里的壮丽冰川所吸引。当时在国内,冰川学还是冷门的学科,地质学专业的沈永只得在图书馆里泡了三个多月自学,最后通过了中科院的考试。

1984年,沈永平第一次到青藏高原做冰川科考,冰川从电视进入了现实。他在科考笔记中写到,“想象中的冰川和真实的冰川的确不一样。踏过一道道难关,置身于冰川之中,生活于冰川之中,真正了解了它的涵义和功能,你就会喜欢上青藏高原,你就有了高原情结。”

他每次坐飞机都会选在小弦窗的旁边,拍底下的冰川。他慢慢能够叫出每一座山和冰川的名字,却同时在科考里,看着这些冰川一点点消融,美丽的冰塔林成了光秃秃的山脊。

沈永平在雪山脚下跑得多了,聊得多了,也对牧区有了更深入的认识。“冰川、气候是实实在在地在变化,影响着周围的人。”

如今每年,年过六十的沈永平仍然会青藏高原,带着各行各业的人走上冰川。“赶紧看看吧。”他对身边的人说,自己却有些不忍心再看。“非常非常伤心。”沈永平真怕有一天,这些冰川只能他的手机相册里找到,和曾经的科考时光一同变成记忆。

一年年里,从牧民、保护者到研究专家,冰川、气候串起了一条科学的纽带,也串联了许多人生片段。

洁白冰川的融化,流入了黄河湛蓝的源头。 冯蕊 摄

栏目主编:王潇

文字编辑:王潇

| 我也说两句 |

| 版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn