我们研究了东亚地区人类活动对气候的影响,却意外得出两个看似矛盾的结论

百年一遇的暴雨、沙漠洪水、旱涝急转,近年极端天气愈发频繁。这些是自然波动还是人类所致?科学家通过研究发现,全球降水多变性正系统性增强,工业化以来人类活动是主因,但是在东亚地区,这个结论却截然相反…

出品:格致论道讲坛

以下内容为南京大学大气科学学院教授张文霞演讲实录:

大家好,我是来自南京大学的张文霞,主要从事气候变化和极端天气气候研究。

最近几年,我们经历了非常频繁的极端天气气候事件。经常听到“几天下了一年的雨”或者“百年一遇”这样的报道,也经常有人问我:“现在这么频繁的暴雨,是人类活动导致的吗?”那今天我们就来聊聊这个话题。

我上初中的时候,和很多同学一样,暑假被学校安排了要上竞赛课。我是浙江人,所以当时最开心的莫过于老师通知说,第二天要下暴雨或者台风过境而停课。后来长大了才知道,每一次暴雨的背后都隐藏着社会经济甚至生命损失的风险。

“喜怒无常”的降雨

已完成:10% //////////

我们就从身边讲起吧。大家可能还记忆犹新,2023年的7月底,京津冀地区下了连续4天的暴雨,区域平均累计降水量达到了175 mm。这是什么概念呢?就相当于把2600个西湖的水量泼到了京津冀地区,这对于北方城市来说是难以承受的。其中最大的雨量发生在河北邢台,这一场暴雨下了1003mm,相当于一次下了两年的雨量。这次暴雨总共导致了500多万人受灾。

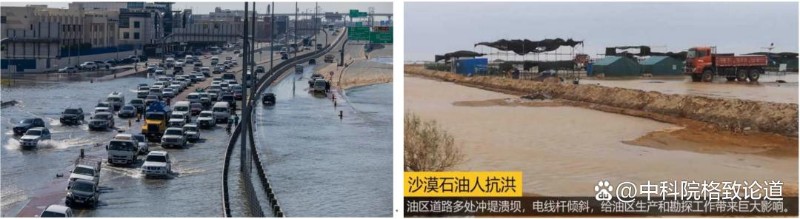

不仅是湿润区下暴雨,干旱区甚至沙漠也会发洪水。2024年4月,沙漠城市迪拜就遭遇了一次暴雨,它一天下了一年半的雨,这也是阿联酋75年来经历的最强暴雨。几个月之后,也就是2024年8月,我国塔克拉玛干沙漠也发生了洪水,对油田的生产工作带来了巨大的影响。

图片

▲左:2024年4月迪拜暴雨

右:2024年8月塔克拉玛干沙漠洪水

当强降水和其他极端事件复合发生的时候,它的致灾性也会更强。一类典型的复合极端降水事件就是旱涝急转。2024年夏季,河南就经历了6月抗旱、7月抗洪这样的复合旱涝转换事件。河南是农业大省,所以当时很多农民为了抗旱,多给地里浇几次水,就全家在地里吃住。好不容易救过来的农作物,7月份大水一来又全被毁了。

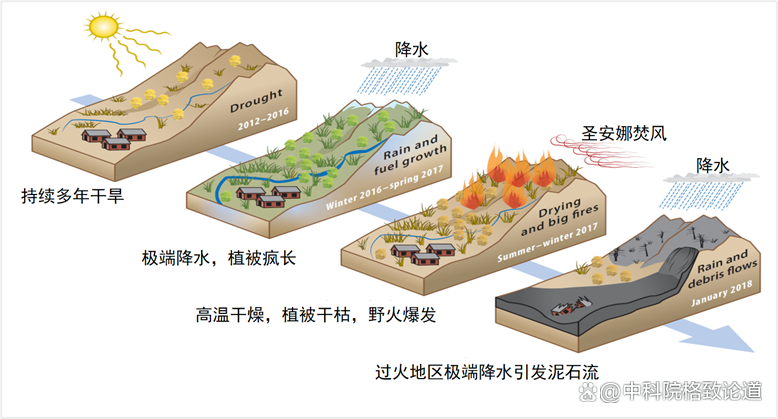

甚至还有更长的灾害链。这是几年前美国加利福尼亚州的一个例子:它在经历了多年际的旱涝急转之后植被疯长,在随后的一个夏季又经历了高温干燥。这使得植被干枯,最终在强风助燃下野火爆发。过火地区失去了植被覆盖,土壤板结,极端降水一来,就又导致了泥石流等地质灾害。

图片

▲图片来自:AghaKouchak et al., 2020

面对如此严峻的极端事件现状,我们意识到非常有必要对全球的重大极端事件进行定期的回顾和盘点。所以,从四年前开始,我们团队就和国际同行合作,每年底针对全球发生的重大极端事件进行盘点,并且发布年度报告。

这是2024年的一个例子。图上的蓝色代表暴雨、洪涝或者台风事件,棕色代表干旱事件。

我们可以看到,2024年是暴雨洪涝席卷全球的一年。其中不乏破纪录的事件,比如中欧、西班牙、阿联酋、中亚等都发生了破纪录的暴雨或者洪涝。

图片

看到这么频繁的极端事件,不仅普通老百姓关心地球到底怎么了,我们科研人员也很困惑。通过这几年的盘点,我们似乎感觉到地球降水在变得越来越不稳定。但是事实真的是这样吗?如果是,为什么会这样?这显然需要确凿的科学证据。

为此,我们对全球所有区域的逐日降水观测资料进行了收集和严格的诊断。我们研究了1900年以来,也就是过去一个多世纪以来,降水多变性的长期变化趋势。

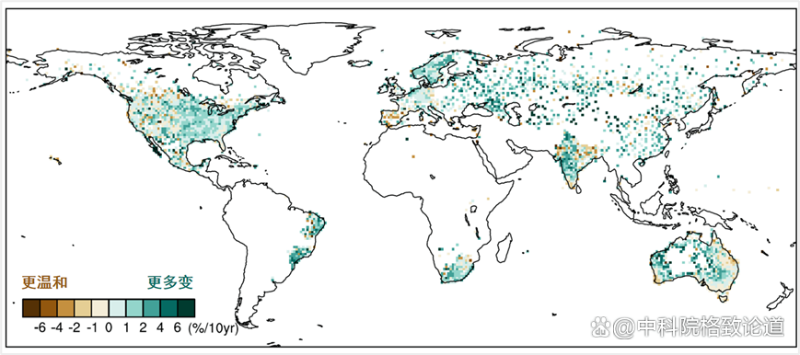

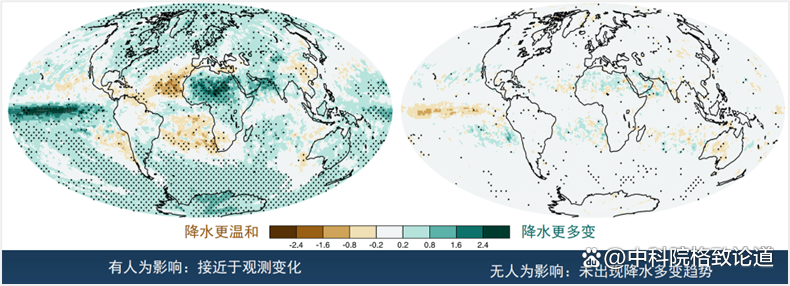

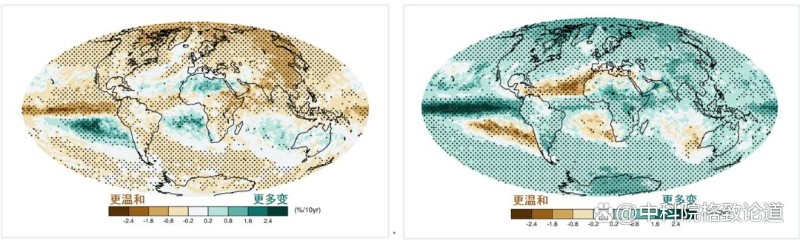

这个图上的棕色点代表降水事件变得越来越温和,也就是极端的干湿事件越来越少;绿色点代表降水越来越多变,也就是极端的干湿事件在增多。

图片

我们发现,过去一个多世纪以来,在全球尺度上,可以观测到降水多变性在出现系统性的增强。在有资料的区域,也就是图上打点的区域,75%的陆地上已经可以观测到降水多变性在增强。降水越来越多变,就好像一个人的情绪越来越阴晴不定和喜怒无常。

关于降水多变性增强的新现象发表之后,《科学》(Science)期刊把它选为研究亮点封面,并且点评到:“尽管降水多变性增强很难观测,但该研究证实了这一观测新特征,这将对社会和生态系统的适应带来更大的挑战。”

造一个“数字孪生地球”

已完成:30% //////////

接下来一个自然而然的问题是:降水越来越多变是自然的变化吗?和人类活动有关吗?

新的问题也来了:我们如何研究人类活动对地球气候的影响呢?我们可以把地球搬到实验室吗?显然不能。

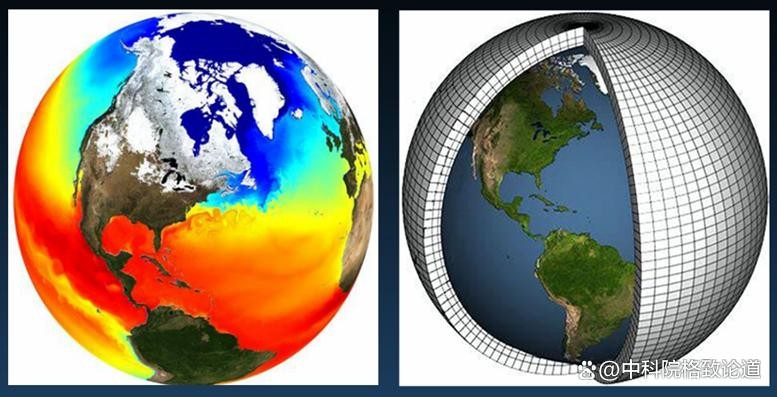

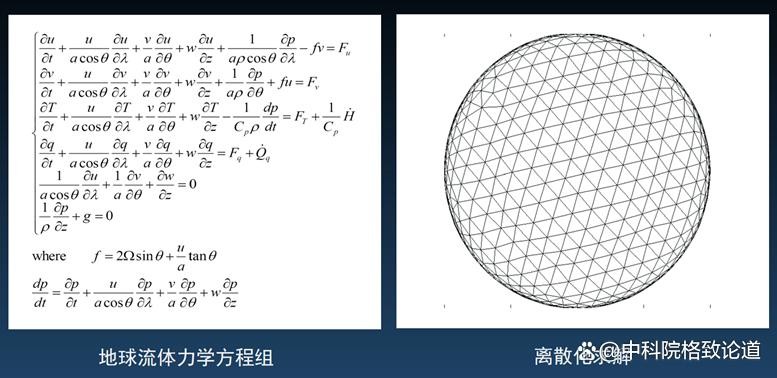

但是我们的前人非常智慧——气象学家们在实验室创造了一个地球,一个“数字孪生地球”,专业术语叫做“气候模式”。气候模式是用于定量表述气候系统的一个数学模型,它是基于大量物理定律构建的一套计算机程序。

图片

我们知道,地球大气的运行需要遵循一些基本的守恒定律,包括质量守恒、动量守恒、热力学定律等等。基于这些原理和定律,科学家就可以用一系列精确的地球流体力学方程来描述大气的运动和状态,湿度、风速、气压等等这些大气要素。我们通过求解这些方程,就可以去模拟和预测地球气候的演变,这个就叫“气候模拟”或者是“数值模拟”。

大家可以看看,这些地球流体力学方程非常复杂,而且是非线性、非闭合的。它不像解一个二元一次方程一样可以清晰地获得一个解析解,所以我们只能用数值方法去求得一个数值解。

图片

那要怎么做呢?我们需要对时间和空间进行离散化,也就是把地球划分成一个一个小网格。在每一个小网格上,根据上一个时刻的大气状态,求解这些方程,就可以预测下一个时刻的大气状态。在每一个小网格上求得这些方程之后,再把每一个网格上的解拼起来,这样就得到了整个地球气候系统的运转和演变。

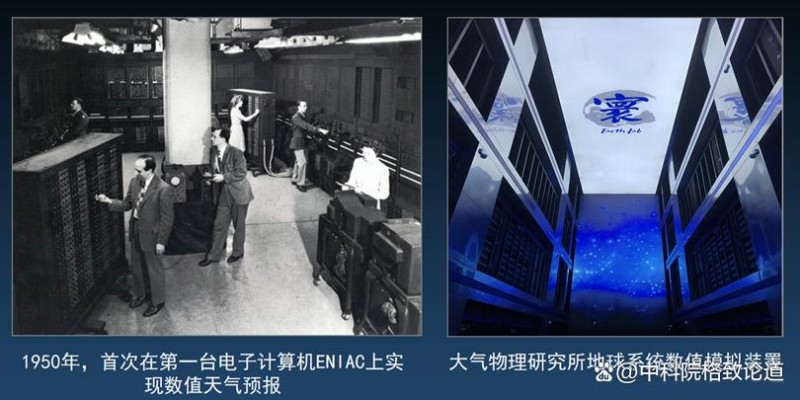

这样的时空迭代计算量是巨大的,所以我们需要依赖于超级计算机去求解。其实在电子计算机发明之初,科学家就意识到用计算机来进行数值模拟,具有巨大的潜力。

1946年世界上第一台电子计算机ENIAC发明之后,仅仅4年之后——也就是1950年,由美国气象学家查尼和计算机之父冯·诺依曼合作,成功地在第一台电子计算机上实现了数值天气预报。从大气科学的发展历程上来看,这可以被称作是一次静悄悄的革命。

当然,由于当时计算机的能力比较有限,所以需要对这些大气运动的方程进行很多简化后才能够顺利求解。现在随着超算能力越来越强,气候模式的复杂程度以及数值模拟的精度也越来越高。

图片

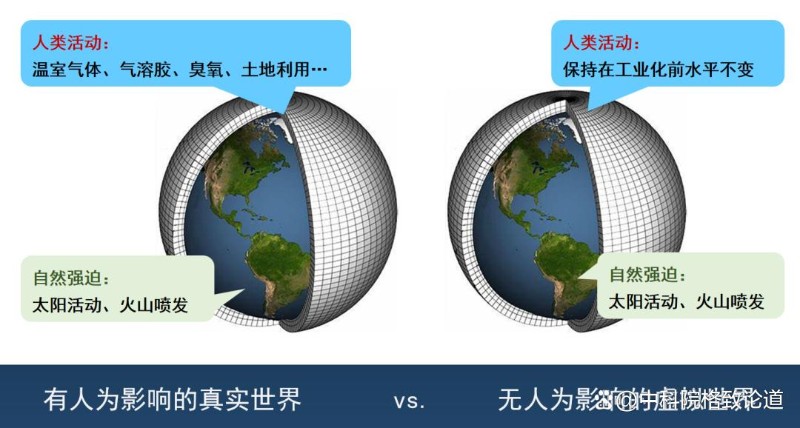

有了气候模式和超级计算机,科学家就可以对地球气候做试验。为了研究人类活动对地球气候的影响,我们首先可以做两组对照试验:第一组就是去模拟一个有人为影响的真实世界,也就是我们用实际观测到的人类活动和自然强迫因子去驱动数字地球。其中人类活动包括温室气体、气溶胶、臭氧排放以及土地利用变化等,自然强迫因子主要包括太阳和火山活动。

图片

在第二组试验中,我们要模拟一个没有人类活动影响的虚拟世界。在这里,我们仍然用真实的自然强迫因子去驱动,唯一的区别就在于我们把人类活动控制在工业化前水平不变。也就是说在这组模拟中,我们假定没有人类排放的温室气体、气溶胶、臭氧等,也没有土地利用的变化。那么这两组试验对比下来,它们的差异就反映了人类活动的影响。

这就是两组试验的结果。我们可以看到,如果说没有人类活动(见右图),图上基本上是灰色的,这说明没有出现降水多变化的趋势;而只有在人类活动的影响下(见左图),地图上基本上是绿色的,说明人类活动导致了降水更加多变,这和我们观测到的全球降水更多变是一致的。换言之,工业化以来的人类活动,已经使得地球的气候和降水越来越多变。

图片

▲图片来自Zhanget al., 2024

极端降水变化背后的人为因素

已完成:50% //////////

人类活动也有很多因子,如温室气体、气溶胶、臭氧排放,还有土地利用变化等等。究竟是哪些人为因子导致了降水更多变呢?

为了回答这个问题,我们可以进一步做试验:每次只改变一种人为强迫因子,这样就可以考察这种特定的人为因子对地球气候的影响。

结果发现——在全球尺度上,对降水有重要影响的主要是温室气体和气溶胶两种人为因子。我们先来看气溶胶的作用:人为气溶胶就是由人类活动产生的悬浮在空气中的微小颗粒。大家能直观感受到的气溶胶形式应该就是雾霾。其实很多人类活动,像化石燃料燃烧、汽车尾气排放都是气溶胶产生的来源。

家长们可能还记得,许多年前北京的雾霾和空气污染还比较严重,所以当时公众都非常关心气溶胶对人体健康的影响。实际上气溶胶对于气候,包括温度、降水都有很重要的影响。

对于降水多变性,我们发现,工业化以来的人为气溶胶排放,使得降水事件变得越来越温和。换言之,极端干湿事件在减少——这和我们观测到的变化是相反的。

图片

▲左:工业化以来的人为气溶胶排放对降水多变性的影响

右:工业化以来的温室气体排放对降水多变性的影响

图片来自Zhang et al., 2024

这是因为我们观测到的降水多变性增强,实际上是温室气体排放导致的。可以看到,在温室气体的作用下,全球大部分地区包括陆地降水在越来越多变,也就是说极端干湿事件在变得更多和更强。

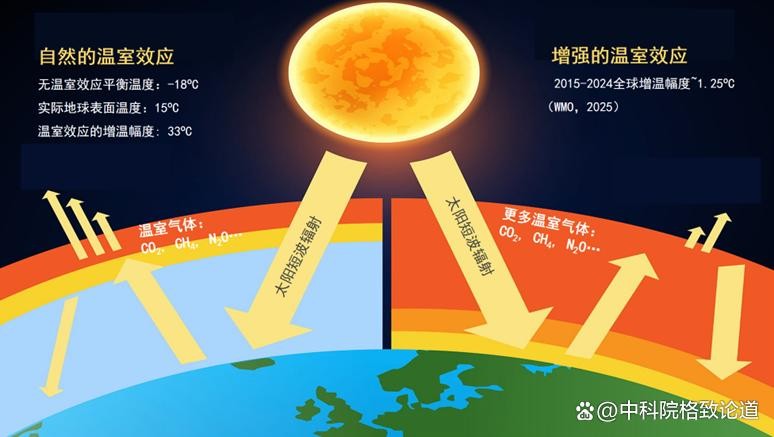

温室气体排放为什么会导致降水更多变和更强呢?这就需要从温室效应和地球能量平衡讲起。在自然状态下,地球要维持能量的收支平衡,因此入射的太阳短波辐射一部分会从地面和大气层顶反射,或者以长波辐射的形式散发回太空。大气中的温室气体(主要是二氧化碳、甲烷等)就像一把“阳伞”,把长波辐射又重新反射回地球,从而对地球起到加热的作用。

这里需要说明的是:其实自然的温室效应是有益的。我们假设地球上没有温室气体,那么这个地球的平衡温度理论上应该是-18℃左右,这显然是不适合人类生存的。正是因为大气中温室气体的存在,它对地球有大概33℃的增温作用,所以我们实际观测到的地球表面温度在15℃左右,这才是适合我们人类生存的。

图片

但现在的问题是,工业化以来人类活动排放了太多的温室气体。这些额外的温室气体把很多本该反射回太空的热量又重新反射回地球,从而使地球变暖。在刚刚过去的十年间,全球平均的增温幅度和工业化前水平相比,已经达到了1.25℃左右。

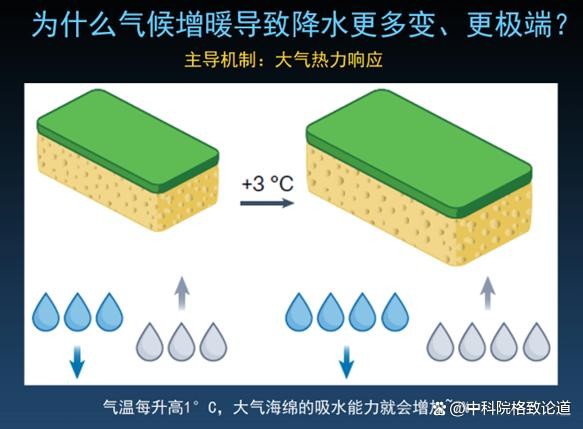

气候增暖之后,对水循环有什么影响呢?我们可以把大气想象成一块海绵,这块海绵能吸收和释放水分。气候增暖之后,这块大气海绵会变大,它的吸水能力也会增加。简单来说,气温每升高1℃,大气海绵的吸水能力大概增加7%左右。

图片

当遇到合适的天气条件,比如说上升运动或者冷暖空气交汇,这块海绵就会像被用力拧干一样,释放出更多的水分,从而导致更强的暴雨。这就是温室气体排放导致降水更多变和更极端的一个基本原因,也就是大气的热力响应。

人类活动与极端气候变化关系复杂

已完成:70% //////////

实际上不仅仅是强降水,围绕着人类活动对其他极端事件的影响,现在科学界也有了越来越确凿的证据。根据国际权威气候变化评估报告——也就是政府间气候变化专门委员会(简称IPCC)2021年发布的第六次评估报告:“毋庸置疑,人类活动正在造成气候变化,使得包括热浪、强降水和干旱在内的极端气候事件变得更频繁和更强。”

同时,在给政府决策者的摘要中,该报告也明确指出,为了限制全球变暖,需要对二氧化碳、甲烷以及其他温室气体进行强劲、快速和持续的减排。

当然,减排和减缓气候变化说起来容易,做起来难——具体涉及到每个国家、每个地区、每个行业减排多少、如何减排等等,而这中间又涉及到巨大的利益冲突和博弈。所以说,全球气候治理需要国际和区域间的合作和协调。

其中很重要的一个国际平台就是《联合国气候变化框架公约》每年一次的缔约方大会,简称联合国气候变化大会或者COP大会。COP大会是国际气候谈判的一个关键平台,通过多边谈判,为国际社会制定气候政策和协调行动提供机制。

我国除了积极参与气候谈判,也持续在历届缔约方大会上展示我国的气候变化进展。我非常有幸参与了2023年在迪拜举行的第28届联合国气候变化大会。我们在中国角举办了一系列活动,来展示我们国家围绕气候变化的科研进展和技术发展。这个活动受到了很多媒体和公众的关注。

图片

讲到这里,大家可能觉得结论似乎已经很清楚了:人类活动加剧了极端事件。从全球尺度上来看,总体上是这样的。但是人类活动和极端事件的关系真的这么简单吗?特别是在区域尺度上,人类活动总是在加剧极端降水吗?其实在许多区域,对于有些极端事件,结论并不这么简单。

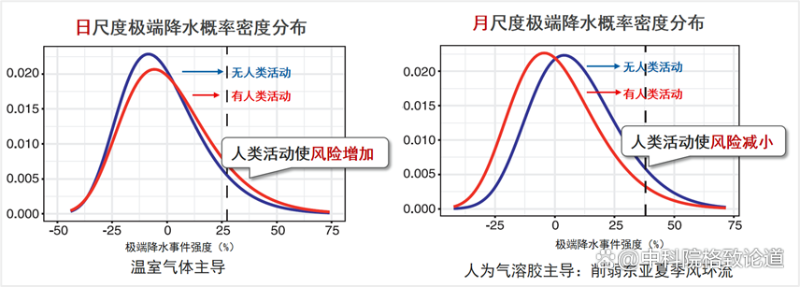

我们来看东亚地区的一个例子。这是几年前的一项研究,我们发现:对于日尺度这种相对短时的极端降水事件,人类活动确实增加了它的发生风险,这和我们此前的认识(也就是温室气体排放增加了极端降水)是一致的。但同时,我们也意外地发现,对于月尺度这种持续时间长达几周的强降水事件,过去的人类活动反而是减少了它的发生风险。

图片

▲图片来自Zhang et al., 2020

这两个结论看起来似乎是矛盾的,当时也非常出乎我们的意料。后来经过深入研究才发现,这是因为在东亚气溶胶排放的大值区(气溶胶排放量高的区域),人为气溶胶的排放,削弱了东亚夏季风环流,这对于持续性强降水有非常重要的影响。

也就是说,人为气溶胶排放导致的动力的抑制作用,超过了温室气体的作用,最终使持续性强降水减弱。这项研究非常清楚地展示了人类活动对于极端降水的影响是非常复杂的,所以它也被IPCC报告所引用。

在此,我也想澄清一个科学观点:因为最近几年极端事件非常频繁,所以许多时候一旦极端事件发生,有一些舆论和媒体就倾向于简单地把它归咎于人类活动。现在我们知道,人类活动对于极端事件的影响实际上是非常复杂的,尤其是对于区域尺度的极端降水事件,它的影响因子很复杂。所以说,我们不能把它简单地归因于人类活动,而是必须经过严格的科学研究,才能够给出可靠的结论。

围绕着极端事件的变化和影响,还有很多亟待解决的科学问题。国际气候学界也正在致力于推动这方面的进展,比如世界气候研究计划设立了“五大灯塔行动”,极端事件就是其中非常重要的一个议题。我也是灯塔行动“解释和预测地球系统变化”中的一名工作组委员,我们的核心目标就是去推动围绕气候灾害的科学研究和国际合作。

全球气候治理需要持续地推动——既需要科学上的推动,也需要实际行动的推动。所以也希望大家能够积极参与到这些行动中来,为我们自己和后代留下一个更宜居的地球。

谢谢大家。

“格致论道”,原称“SELF格致论道”,致力于非凡思想的跨界传播,旨在以“格物致知”的精神探讨科技、教育、生活、未来的发展,由中国科学院计算机网络信息中心和中国科学院网络安全与信息化办公室主办,中国科普博览(中国科学院科普云平台)提供技术支持。

| 我也说两句 |

| 版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn